威廉williamhill谭誉宇/杨健副教授团队MICROSYST NANOENG:无源自驱动仿生微针系统用于化学可控的按需药物递送

近期威廉williamhill谭誉宇/杨健副教授团队在Springer Nature旗下的Top期刊《Microsystems & Nanoengineering》发表题为“Battery-free and self-propelled bionic microneedle system for chemically controlled on-demand drug delivery”的研究论文,此工作开发了一种受射炮布甲喷射毒液机制启发的无源自驱动仿生微针系统,从结构、材料和功能三个维度对仿生微针药物递送系统进行系统性设计,通过调控仿生引擎模块化学反应从而控制源于氧气的驱动力,用于驱动储药模块内液体药物移动,实现了避孕药物的高效可控释放。通过在体实验证实了该器件体内药物递送的有效性,并使大鼠血浆内左炔诺孕酮(LNG)浓度始终维持在有效避孕水平,相比于传统可溶性避孕微针具有更快速有效的药物递送效率和按需可控的药物递送性能,为经皮避孕药物递送提供了一个新思路。

研究背景

经皮给药系统作为口服和皮下给药途径的有力替代方案,在疾病治疗与管理方面展现出显著优势。微针(Microneedles, MNs)作为一种微创无痛的透皮给药工具,能够有效穿透皮肤角质层建立微通道,使亲水性大分子药物得以递送至皮下组织间液,从而实现药物的全身性扩散。这一极具前景的给药平台既能克服皮下注射带来的疼痛与恐惧,又相较于全身性口服给药可有效提升治疗效果,同时保持便携性、安全性和成本效益。基于可溶解微针、包被微针和可溶胀微针等被动式/响应性微针给药系统,均存在载药量小和给药不可控性的限制。此外,基于中空微针的电驱式主动式微针给药系统,其需要额外的能源配置,复杂的电子设计和繁琐制造过程。为解决上述挑战,有必要开发一种无源可控且载药量较大的主动式微针给药系统。

受射炮步甲喷神毒液机制的启发,提出了无源自驱动仿生微针给药系统(BSBMs)以实现稳定、按需和可控的药物递送。该系统由高度集成的3D打印仿生引擎模块、储药模块和医用级不锈钢中空微针模块组成。该装置简单地通过拇指按压模拟甲虫肌肉的收缩,在引擎区激活引发化学反应。将昆虫体内生物酶(过氧化物酶)替换为纳米酶(PtNPs)催化生物“燃料”H2O2分解反应产生O2,O2的产生提供了内源性驱动力模拟了甲虫的催化反应和毒液喷射效应,进一步实现避孕药物可控递送(图1)。

图1. BSBMs及其避孕应用示意图。(A)受射炮布甲启发的仿生微针药物递送系统从材料、结构到功能的多维仿生策略示意图;(B)应用在皮肤上的BSBMs;(C)用于按需调控药物浓度水平的BSBMs。

研究内容

BSBMs的制备与表征。该系统主要通过3D打印和激光切割技术制造。该仿生设备的设计灵感来自射炮布甲生理结构,包含三个组件:引擎模块、储药模块和微针模块(图2A),这些模块通过粘合组装成一体式BSBMs设备(图2B)。3D打印技术的应用实现了精密微结构部件的早期验证和小规模高质量生产。随后采用激光切割技术制备不锈钢空心微针模块。为研究药物释放量与气体生成时间的关系,通过SolidWorks软件对微流体进行了流体动力学理论模拟(图2C)。随着反应时间的增加,系统研究了药物在储药模块涡旋状圆管中的时间扩散特性和空间分布。随着反应物消耗,药物体积逐渐增加后释放速率减缓,这与催化反应动力学一致。在几分钟的递送后观察到管道中液体药物的显著分布变化,表明BSBMs可实现化学调控的按需给药。为表征BSBMs的皮肤穿透性能,通过SolidWorks软件进行有限元模拟分析。模拟显示单针最高应变点的最大应力为1.9×108 N/m2,表明其具有优异的机械性能(图2D)。图2E展示了铂纳米颗粒(PtNPs)的SEM图像,其尺寸约14 μm且均一性良好,有利于控制气体反应速率。经红色染料染色证实,BSBMs能有效穿透猪皮并成功递送模型药物至皮肤内形成特定字母图案(图2F)。如图2G所示,BSBMs在猪皮上的临界穿刺力约为40 N,足以刺穿皮肤,同时采用光学相干断层扫描(OCT)进一步观察到BSBMs的皮肤穿刺情况。

图2. BSBMs的设计与表征。(A)一体化BSBMs的实物照片;(B)BSBMs内部三个模块的结构示意图(蓝色部分:储药模块设计图与实物照片;绿色部分:引擎模块设计图与化学反应机制;棕色部分:微针模块设计图与实物照片);(C)储药模块的流体动力学模拟;(D)微针模块的力学仿真性能;(E)PtNPs的扫描电子显微镜图像;(F)带有"USC"字母特殊图案的BSBMs贴片在猪皮肤上的染料染色图像(比例尺:4 mm);(G)BSBMs的皮肤穿刺力学曲线,插图为穿刺皮肤的OCT成像图。

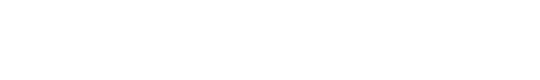

BSBMs的体外药物释放评估。BSBMs化学调控的按需药物递送功能高度依赖于其仿生引擎模块:PtNPs与过氧化氢(H2O2)的催化反应(图3A)。当PtNPs与H2O2发生反应时,可快速产生氧气压力。这种氧气压力作为驱动力,能在局部应用部位引发快速液体运动,从而显著增强负载药物的渗透性和主动递送效率。液体传输体积和速率可通过调节H2O2的浓度和体积进行调控。为获得稳定均匀的药物输出,研究在引擎模块中分别装载5%、10%、15%和20%浓度的H2O2溶液,以考察流动时间与流量的关系。实验发现,无论H2O2浓度如何,气体反应引发的液体传输量均在约3分钟达到平台期,由于催化反应物的消耗而保持恒定释放体积(图3B)。当使用5%和10%低浓度H2O2时,较低的流量无法满足大剂量给药需求;而15%和20%高浓度条件下,两者流量差异不大,但20% H2O2因反应过快难以控制。另一方面,研究还测试了2.5 μL-10 μL不同H2O2体积对输出流量重复性的影响。结果显示,低浓度(5%和10% H2O2)时反应速率过慢,导致产气量不足而影响液体流速;高浓度(20% H2O2)时反应不易控制,造成气体产生不稳定。如图3C所示,五次液体传输体积的相对标准偏差(RSD)值低至4.8%(对应2.5 μL H2O2体积),表明系统具有良好的重复性。基于液体控制传输的优化实验结果,最终确定最佳反应条件为:15% H2O2浓度、2.5 μL H2O2体积和3分钟反应时间。

采用Franz扩散池和模拟皮肤琼脂糖凝胶对BSBMs的体外给药性能进行测试。为证明红色染料的释放量可实现按需控制,通过反复添加H2O2进行"开-关"间歇性释放实验。如图3D所示,红墨水释放量通过"开-关"循环呈现阶梯式增长。图3E显示,"开-关"过程中的释放量分别为0.141 mL、0.139 mL和0.142 mL,证明BSBMs具有优异的化学控制按需给药能力。长期稳定性测试表明,15天内液体递送量仍能保持90%以上,显示BSBMs具有可接受的长期稳定性(图3F)。此外,通过1wt%琼脂糖构建人工皮肤组织,在皮肤模拟琼脂糖凝胶中直观观察了负载红色染料的BSBMs横向扩散和渗透效果。BSBMs能有效穿透水凝胶并促进药物递送,相关测试图像见图3G。为验证LNG药物的按需给药性能,进行了周期性"开-关"操作实验。将浓度为0.2 mg/mL、1 mg/mL和2.5 mg/mL的LNG液体药物装入BSBMs,在不同时间点收集溶液后采用液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)(Waters,Milford,MA)测定药物浓度。如图3H所示,通过"开-关"操作实现了LNG给药的精确调控。不同时间点的LNG溶液药物浓度无显著差异,表明系统具有良好的重复性(图3I)。同时,15天内LNG浓度变化(对应2.5 mg/mL LNG)下降幅度小于10%,显示出可接受的长期稳定性(图3J)。因此,BSBMs能在无需额外能量和泵送设备的情况下,实现药物的按需控释和LNG的长期持续递送。

图3. BSBMs的体外药物释放评估。(A)化学控制给药机制示意图;(B)不同浓度H2O2对给药效果的影响;(C)相同浓度不同体积下H2O2 3分钟内的流量累积情况;(D)显示"开关"式药物递送控制的折线图;(E)每次3分钟间隔产生的释放量;(F)使用红色染料测试的BSBMs长期稳定性;(G)BSBMs应用在模拟皮肤琼脂糖凝胶中染料渗透扩散的时序图像;(H)"开关"循环操作的间歇性LNG药物释放;(I)每个"开关"循环的LNG浓度累积;(J)使用BSBMs进行LNG递送的长期稳定性。

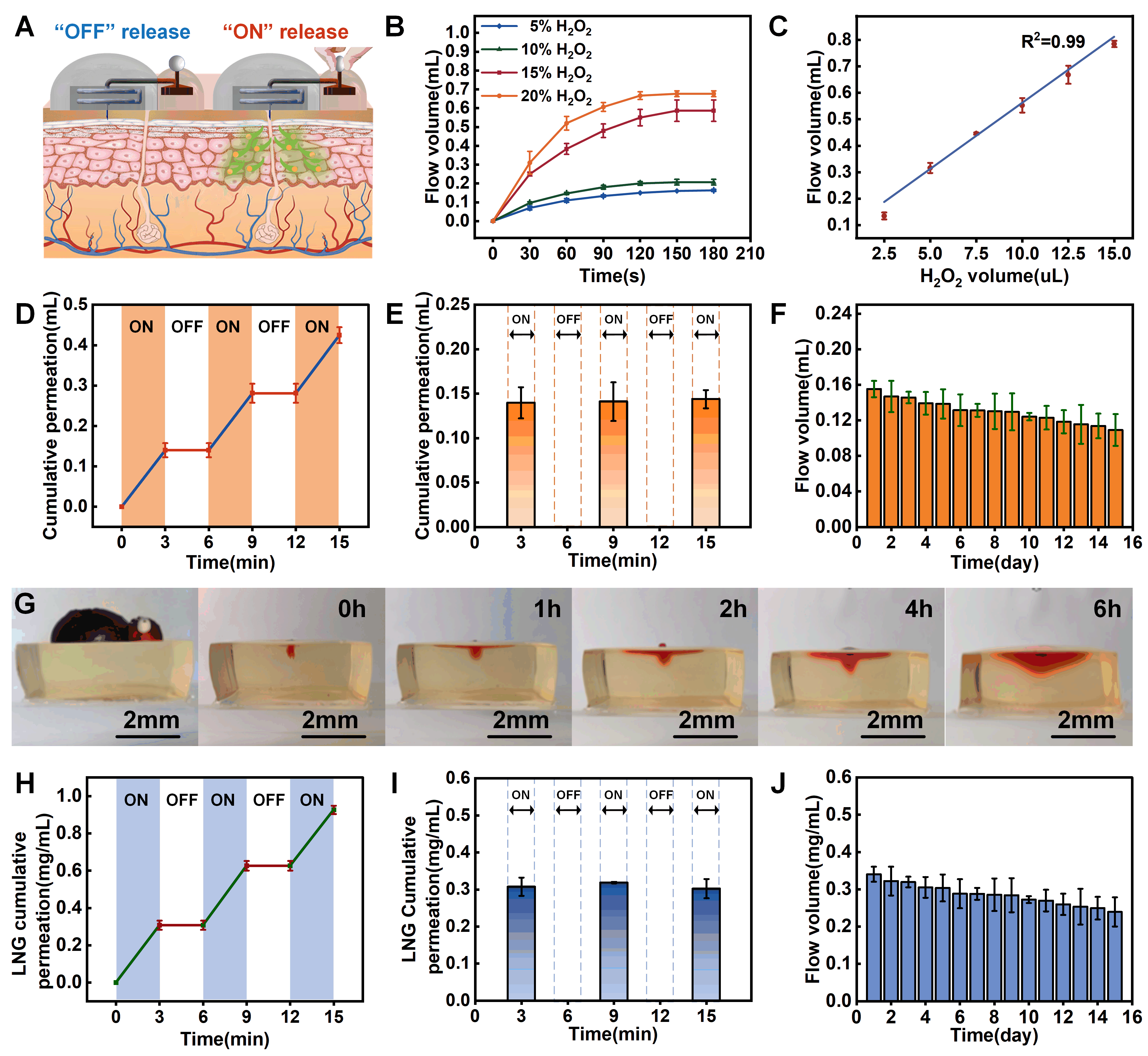

BSBMs的体内药物释放评估。用SD大鼠对BSBMs进行体内静态药代动力学测试(图4A)。将BSBMs手动施用于大鼠皮肤并固定后,未观察到明显皮肤损伤和炎症反应(图4B),图4C展示了体内实验流程。为评估BSBMs体内LNG药代动力学特征,分别装载0.2 mg/mL、1 mg/mL、2.5 mg/mL和5 mg/mL四种不同浓度LNG的BSBMs进行在体动物实验。如图4D-G所示,不同剂量组的药时曲线与既往LNG药代动力学研究观察到的药物分布/消除模式相似。药时曲线中的Cmax(峰浓度)和AUC(曲线下面积)随给药剂量降低而递减,其中AUC反映血清LNG曲线的总面积,代表药物累积吸收量。根据四只大鼠的药代动力学检测结果,LNG扩散在给药后6小时(Tmax)达到峰值,最高剂量组(5 mg/mL)的Cmax和AUC值均显著高于其他组别(图4H,I),药物累积吸收量随给药剂量增加而升高,符合药物吸收规律。值得注意的是,最低剂量组(0.2 mg/mL)的血浆LNG浓度约5 ng/mL,远超0.2 ng/mL的人类治疗阈值,表明其具有有效的避孕应用价值。为实现连续每日给药,可通过调整重复给药方案将LNG持续释放时间控制在54小时。图4J显示随时间推移的LNG累积浓度变化,证实BSBMs可实现LNG的持续递送。药代动力学分析表明,LNG在前24小时吸收较快,随后吸收速率减缓直至第二剂量完全吸收。体内LNG释放曲线随释放时间延长而上升,这归因于持续控制给药策略,从而达成预期治疗效果。综上所述,BSBMs为按需LNG释放及增强避孕效果提供了一种无电池的高效解决方案。

图4. BSBMs的体内药物释放性能评估。(A)BSBMs应用于麻醉大鼠的实物照片;(B)应用后大鼠背部照片;(C)单次18小时给药周期实验时间轴。SD大鼠体内药代动力学分析(四种不同给药浓度):(D)5 mg/mL LNG;(E)2.5 mg/mL LNG;(F)1 mg/mL LNG;(G)0.2 mg/mL LNG。(H)BSBMs给药不同剂量组的Cmax值;(I)BSBMs给药不同剂量组的AUC值;(J)2.5 mg/mL LNG三次给药后(红色箭头示给药时间点)SD大鼠体内药代动力学分析;(K)2.5 mg/mL LNG三次给药后体内LNG累积吸收量。

总结

本研究受射炮布甲化学触发的毒液喷射机制的启发,开发出主动式仿生微针药物控释系统,通过铂纳米颗粒(PtNPs)与过氧化氢(H2O2)催化反应作为一种仿生引擎提供内源性驱动力,实现了主动式的经皮给药。该内置式仿生引擎突破了传统泵控微针系统对昂贵复杂外部动力装置的依赖,通过一体化集成制造工艺将引擎模块与药物储库整合于可穿戴微针贴片中,支持快速释放与缓释双模式调控。这一创新型微针给药平台有效克服了传统微针载药量有限和需外接电源等技术瓶颈,有效提升药物递送效率,并实现精准按需控释。在避孕管理领域,该系统成功应用于左炔诺孕酮(LNG)的紧急避孕给药。值得注意的是,该平台具有普适性拓展潜力,可适配多种液体药物制剂用于其他疾病治疗。这种按需可调的主动式可穿戴系统推动了个性化医疗的发展,为精准化长期治疗管理提供了创新解决方案。

威廉williamhill谭誉宇副教授为论文第一作者,硕士生谭操为论文第二作者,威廉williamhill威廉williamhill生物医学工程系杨健副教授为论文的通讯作者。该论文得到中山大学蒋乐伦教授团队的支持与帮助,同时还获得国家自然科学基金、湖南省自然科学基金、湖南省教育厅基金项目、威廉williamhill青年博士科研启动基金、湖南省超快微纳技术与激光先进制造重点实验室的资助与支持。

文献信息:Yuyu Tan, Cao Tan, Mengli Luo, Yuxue Miao, Jiaoli Wang, Xinlin Wang, Zhu Chen, Lelun Jiang, and Jian Yang*, Battery-free and self-propelled bionic microneedle system for chemically controlled on-demand drug delivery, MICROSYST NANOENG, 2025, 11: 125.

文献链接:https://doi.org/10.1038/s41378-025-00970-y

先进微纳制造与生化传感团队

团队负责人介绍

谭誉宇,1985年10月生,威廉williamhill副教授,硕士生导师,威廉williamhill副院长,中国生物医学工程实践教学联盟理事,湖南省生物医学工程学会常务理事,湖南省干细胞与器官工程专委会委员,中国生物医学工程学会和中国化学会资深会员。主要从事生物医学传感和微流控芯片相关研究工作。主持国家自然科学基金、湖南省自然科学基金和湖南省教育厅重点项目等10余项。在Microsystems & Nanoengineering、Chinese Chemical Letters、Lab on a Chip、Analytical Chemistry、Biosensors & Bioelectronics等学术期刊发表研究成果20余篇,授权国家发明专利6项。

团队核心成员介绍

杨健,1995年12月生,威廉williamhill生物医学工程系校聘副教授,硕士生导师,威廉williamhill创新创业教育与实践中心学科竞赛管理办主任,主要研究方向智能诊疗医学器件及系统,担任IMED, J ANAL TEST, VIEW等国际知名期刊青年编委。主持国家自然科学基金青年项目和产业转化项目3项,已发表SCI索引论文10余篇,其中以一作/通讯身份在Adv Funct Mater, ACS Sens, Anal Chem, Microsyst Nanoeng等发表SCI 论文8篇,其中发表综述论文微针在生物医学方面的应用入选高被引论文,单篇他引频次>200次,作为项目负责人主导研发可穿戴式连续葡萄糖监测仪(CGM)核心关键技术并成果转化上市公司,已合作开发出初代原型CGM产品,形成多项新产品,新技术,新材料等创新成果。

团队核心成员介绍

王姣丽,威廉williamhill生物医学工程系校聘副教授,2022年博士毕业于湖南大学。研究方向主要为新型核酸探针生物传感平台的构建及其生物医学应用。以第一作者在Nano Letters、Small、Analytical Chemistry、Chemical Communications等期刊发表SCI论文10余篇,授权国家发明专利1项。主持湖南省自然科学基金青年基金项目1项和湖南省教育厅项目1项。